도스토예프스키의 카르마조프가의 형제들과 죄와 벌은 모두 인간 본성과 도덕, 구원의 문제를 심도 있게 탐구한 작품이다. 하지만 카르마조프가의 형제들이 신학적이고 철학적인 논의와 대서사지적 구조라면, 죄와 벌은 한 개인의 범죄와 내면의 고뇌에 집중해 상대적으로 단순하고 직접적인 방식으로 질문을 던진다. 나는 카르마조프가의 형제들을 읽으며 방대한 서사와 철학적 논쟁의 매력에 빠졌지만, 5부를 읽던 중 종교적 상징과 신학적 논의의 해석에 어려움을 느꼈다. 특히 이반과 알로샤의 대화, 그리고 대심문관과 같은 상징적인 이야기가 내게는 너무 난해하게 다가왔다. 그래서 좀 더 단순하면서도 개인적 차원의 이야기를 다룬 죄와 벌로 넘어가게 되었다.

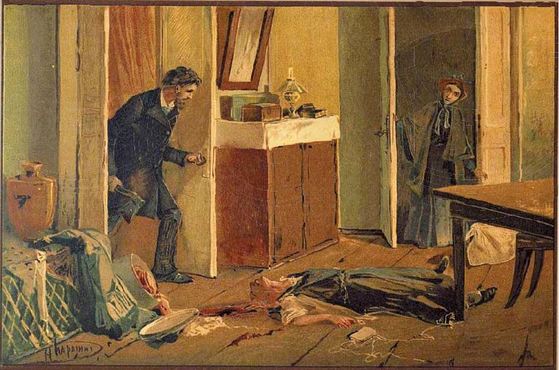

죄와 벌의 중심은 주인공 라스콜리니코프의 범죄와 그 동기에 있다. 그는 전당포 노파를 살해하며 자신이 평범한 인간이 아닌 “초인(extraordinary people)” 이라고 믿는다. 그의 초인론은 인간이 도덕적 규범을 초월해 더 큰 목적을 위해 범죄를 저지를 수 있다는 논리에 기반한다. 그러나 그가 저지를 범죄는 그이 삶에 자유를 가져다주기는커녕 오히려 그의 내면을 죄책감과 혼란으로 가득 채운다. 라스콜리니코프는 노파의 살인을 정당화하려 하지만, 시간이 지날수록 그의 신념은 흔들리기 시작한다. 그는 범죄 이후 점점 더 고립되고, 스스로를 고통의 늪으로 몰아넣는다. 이 과정은 단순히 하나의 범죄를 다루는 것이 아니라, 인간이 얼마나 쉽게 자신을 합리화하며 오만에 빠질 수 있는지를 보여준다.

라스콜리니코프의 가장 큰 특징은 그가 극단적인 이성을 가진 동시에 감정적으로 깊이 흔들리는 인물이라는 점이다. 그는 노파의 살인을 계획하고 실행하는 동안에는 철저히 논리적이지만, 범죄 후에는 죄책감으로 인해 심리적 파탄에 이른다. 그의 내적 갈등은 나로써 인간의 도덕적 본성이 단순히 이성과 논리에 의해 결정되는 것이 아님을 상기시킨다. 그의 죄책감은 그가 가진 인간다움의 증거이며, 이를 통해 인간의 윤리적 존재로서 가지는 한계와 가능성을 동시에 탐구한다. 나는 이 부분에서 인간의 이성과 감정이 끊임없이 충돌하는 모습을 깊이 공감할 수 있었다. 또한, 인간이 얼마나 복잡하고 모순적인 존재인지 다시금 생각하게 되었다. 인간은 자신의 이성에 의해 도덕적 기준을 뛰어넘을 수 있는가? 아니면 인간의 본성은 결국 윤리적 감정과 사회적 규범에 의해 지배되는가? 라스콜리니코프는 자신이 세운 초인적 논리를 실천했음에도 불구하고 결국 죄책감 앞에서 무너지고, 그 한계 속에서 구원을 찾으려 했다.

라스콜리니코프의 고뇌와 몰락은 단순한 범죄의 결과가 아니라, 인간 존재 자체가 지닌 이성과 윤리 사이의 모순을 적나라하게 드러낸다. 그의 초인론은 니체의 “신은 죽었다"는 선언을 연상시키지만, 라스콜리니코프는 끝내 자신이 신을 초월하지 못했음을 깨닫는다. 그는 “초인"이 되기를 꿈꿨지만, 그 꿈은 죄책감이라는 인간적 본성 앞에서 무너진다. 니체가 말한 초인은 기존의 도덕을 넘어서는 새로운 가치를 창조해야 하지만, 라스콜리니코프는 결국 기존 도덕의 굴레에서 벗어나지 못한 채 스스로를 파괴했다.

작품의 후반부에서 라스콜리니코프가 구원을 향해 나아가는 여정은 소냐라는 인물을 통해 구체화된다. 소냐는 가난과 고난 속에서도 자신의 삶을 희생하며 가족을 지키는 인물로, 라스콜리니코프와는 대조적인 존재이다. 소냐는 라스콜리니코프로 하여금 자신의 죄를 고백하고 용서를 구하도록 이끈다. 그녀의 사랑과 헌신은 끝내 라스콜리니코프가 자신을 둘러썬 절망과 오만에서 벗어나게 만든다. 둘의 관계는 내가 이 작품에서 가장 인상 깊에 느낀 부분이었다. 구원이 단순히 종교적 믿음으로 설명되는 것이 아니라, 인간 사이의 사랑과 희생, 그리고 연대를 통해 실현될 수 있음을 느꼈다. 그들의 이야기는 구원이란 단순히 자신의 죄를 씻는 것이 아니라, 다른 사람과의 관계를 통해 이루어지는 과정임을 말해준다.

이 작품을 읽으며 나는 인간이란 과연 기존의 도덕과 윤리를 넘어설 수 있는 존재인지, 아니면 본성적 한계 속에서 구원을 모색하는 존재인지 고민하게 되었다. 라스콜리니코프는 자신을 합리화하며 죄를 정당화했지만, 결국 그의 죄는 카뮈가 말한 부조리(absurd) 속에 있었다. 인간은 자신의 존재와 고통의 이유를 끝없이 묻지만, 그 답은 허무와 고독 속에서 사라진다. 그럼에도 불구하고 소냐와의 관계 속에서 라스콜리니코프가 깨닫는 것은, 인간이 구원을 찾는 방식이 초월적 존재나 신념에 의해서가 아니라, 타인과의 연대와 사랑을 통해서 이루어진다는 점이다.

궁극적으로 도스토예프스키는 인간의 구원이란 고통을 피하는 것이 아니라, 그 고통을 인정하고 타인과 함께 짊어지는 과정임을 이야기한다. 라스콜리니코프가 죄를 자백하고 소냐의 곁에서 갱생의 길을 걷는 모습은, 우리가 허무와 부조리 속에서도 살아야 할 이유를 찾을 수 있음을 보여준다.